電子機器の開発や製造に携わる方であれば、「回路図」という言葉を聞いたことがない方はいないでしょう。

「回路図?ああ、あの電子部品を線でつないだ、製造のための指示書でしょ?」

たしかにその通りなのですが、電子機器の開発現場において、回路図は単なる「製造指示書」以上の役割を果たしています。

現代の製造業は、製品ライフサイクルの短期化、グローバルな競争激化、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の波に直面しています。この複雑な時代において、回路図を正しく理解し、戦略的に活用することは、企業の競争力を左右する重要な鍵となります。

この記事では、製品の品質、コスト、開発スピードを左右する重要な設計資産として基礎的な知識から、最新のデジタルトレンドまでを網羅的に解説します。

目次

回路図とは?~製造業の根幹をなす「設計思想」そのもの~

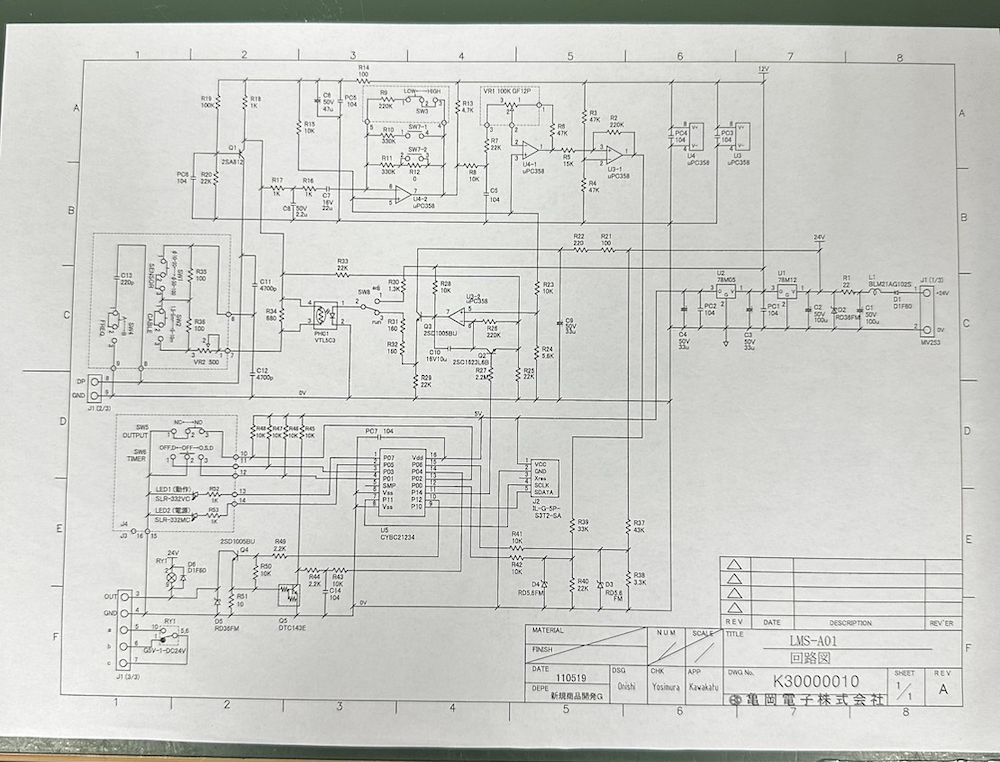

回路図(Schematic Diagram)とは、電子回路の機能や接続関係を、標準化された記号(シンボル)を用いて視覚的に表現した図です。

一見すると、ただの記号と線の集まりに見えるかもしれません。しかし、その一枚の図には、設計者が「この製品で何を実現したいのか」「どのような性能を、どれくらいのコストで、いかに安定して動作させるか」という、製品に込められたありとあらゆる「思想」や「意図」が凝縮されています。

たとえば、ある機能を実現するために、なぜこの部品(例:特定の抵抗値の抵抗器)を選んだのか。なぜ、このような配置にしたのか。そこには、コスト、性能、消費電力、信頼性、部品の入手性など、さまざまな要素を天秤にかけた上での設計者の最適な「解」が示されています。

つまり、回路図は、完成品に至るまでの思考のプロセスを記録した、いわば「電子機器のDNA」であり、「設計思想の結晶」と言えます。

なぜ今、回路図が重要なのか?開発・製造・購買をつなぐ共通言語として

回路図は、製品開発に関わるさまざまな部門の担当者をつなぐ、極めて重要な「共通言語」としての役割を果たします。

開発効率の向上

設計部門内において、回路図は思考を整理し、複数のエンジニア間での意思疎通を円滑にするためのツールとなります。

担当者が描いた回路図をチームでレビューすることで、設計の抜け漏れや潜在的な問題を早期に発見できます。また、過去の製品の回路図を資産として活用すれば、ゼロから設計する必要がなくなり、開発スピードを大幅に向上させることが可能です。これは、製品の市場投入までの時間(Time to Market)を短縮する上で決定的に重要です。

製造ミスの低減

製造部門にとって、正確な回路図は、正しい製品を作るための絶対的な指針です。

回路図から生成される製造データ(後述するガーバーデータや部品表など)に誤りがあれば、不良品の大量生産に直結します。逆に、誰が見ても分かりやすい、標準に準拠した回路図があれば、製造現場での誤解や手戻りを防ぎ、安定した品質を担保できます。

多くの企業で、部門間のサイロ化が問題となっています。開発は「作った」、製造は「作れない」、購買は「買えない」といった具合です。回路図は、この壁を打ち破る力を持っています。例えば、開発の初期段階から購買部門を巻き込み、回路図を見せながら「この部品はEOL(生産終了)リスクが高いので、こちらの代替品を使いませんか?」といった協議ができれば、手戻りは劇的に減ります。回路図を「開発だけのもの」とせず、関係部門が集う「円卓」の中心に置く文化を醸成することが、強い組織作りの第一歩です。

【これだけは押さえたい】回路図の基礎用語

回路図を理解するためには、基本的な電子部品と用語の知識が必要です。ここでは、実務で頻繁に登場する重要な概念を解説します。

基本的な電子部品

- 電源(Power Supply):回路全体にエネルギーを供給する源です。直流電源(DC)、交流電源(AC)、電池などがあります。回路図では「VCC」「VDD」「+5V」などの記号で表現されます。

- 抵抗(Resistor):電流の流れを制限する部品です。記号は「R」で表され、単位はオーム(Ω)です。電流制限、分圧、プルアップ/プルダウンなどの用途があります。

- コンデンサ(Capacitor):電荷を蓄積する部品で、記号は「C」、単位はファラド(F)です。ノイズ除去、カップリング、タイミング回路などに使用されます。

- トランジスタ(Transistor):電気信号を増幅させたり、スイッチのようにON/OFFを切り替えたりできる半導体素子です。現代の電子回路の心臓部とも言える非常に重要な部品で、IC(集積回路)の中には数百万、数億個ものトランジスタが集積されています。

重要な回路概念

- GND(グランド):回路における電位の基準点(0V)です。アースとも呼ばれます。全ての信号や電源は、このGNDを基準にして電圧が定義されます。回路図では、下向きの三角形や複数の平行線で示され、回路の安定動作に欠かせない「土台」の役割を果たします。

- ノード(Node):回路図上で、2つ以上の部品が接続されている点(分岐点や合流点)を指します。線が交差しているだけでは接続されておらず、交点に「・」(黒丸)が描かれている場合に接続されていると見なすのが一般的です。ノードを追っていくことで、信号がどのように伝わっていくかを理解できます。

- 信号の流れ:入力から出力への信号経路を理解することで、回路の動作を把握できます。アナログ信号とデジタル信号では扱い方が異なります。

実装に関する用語

- パッケージ:ICや部品の物理的な形状・サイズを指します。DIP、SOP、QFP、BGAなど多様な種類があり、実装密度や放熱性能に影響します。

- ピン配置:部品の端子(ピン)の配列と機能割り当てです。データシートと照合して正確な接続を確認する必要があります。

用途で使い分ける!回路図の主な種類

一口に「回路図」と言っても、その目的や詳細度に応じていくつかの種類が存在します。これらを適切に使い分けることが、効率的な開発の鍵です。

ブロック図 (Block Diagram)

システムの全体像を把握するための、最も抽象度の高い図です。個々の電子部品ではなく、「電源部」「CPU部」「通信部」といった機能ごとのブロックで構成要素を表します。各ブロックがどのように接続され、信号やデータがどう流れるのかを大まかに示します。プロジェクトの初期段階で、全体の構成を検討したり、関係者間でコンセプトを共有したりする際に用いられます。

論理回路図 (Logic Schematic Diagram)

本記事で主に扱っている、いわゆる「回路図」です。電子部品のシンボルを用いて、部品間の正確な接続関係を示します。どのピンがどの部品のどのピンに接続されるか、といった詳細な情報がすべて描かれており、回路の論理的な動作を定義します。この図が、後述する基板設計の元データとなります。

PCBレイアウト図 (PCB Layout Diagram)

論理回路図を基に、実際のプリント基板(PCB: Printed Circuit Board)上に部品をどのように配置し、配線(パターン)をどう引き回すかを示した図です。これはもはや「図」というより、基板製造のための「完成データ」そのものです。部品の物理的なサイズや形状、配線の太さ、間隔などが現実の寸法で描かれます。高周波回路などでは、このレイアウトが性能を大きく左右します。

配線図 (Wiring Diagram)

完成した基板やユニット間を、どのケーブルやワイヤーで接続するかを示した図です。主に、機器全体の組み立てやメンテナンスの際に使用されます。コネクタのピン番号やケーブルの色などが具体的に示されているのが特徴です。

回路図の種類選択は、プロジェクトの成功を左右する重要な意思決定です。多くの企業で見られる問題は、「とりあえず詳細な論理回路図を作成する」という画一的なアプローチです。プロジェクトの規模、複雑さ、関係者のスキルレベルに応じて、最適な図面構成を戦略的に選択することで、開発効率は格段に向上します。特に、ブロック図での上位設計固めを怠ると、後工程での大幅な設計変更につながるリスクが高まります。

基本的な読み取り手順

①全体構成の把握:まず回路図全体を俯瞰し、電源系統、信号系統、制御系統などの大まかな構成を理解します。

②電源系統の追跡:すべての回路は電源から始まります。電源電圧、電流容量、レギュレーション方式を確認し、各部への電力供給経路を追跡します。

③信号経路の確認:入力から出力への主要な信号経路を特定し、各段階での信号処理内容を理解します。

④制御・保護回路の確認:フィードバック制御、保護回路、エラー処理などの付加的な機能を確認します。

記号とラベルの読み方

- 部品記号の標準化:国際的にはIEC(国際電気標準会議)規格、国内ではJIS(日本産業規格)に準拠した記号が使用されます。統一された記号使用により、誤解を防げます。

- 参照番号(Reference Designator):R1、C2、U3など、部品種別と番号の組み合わせで各部品を識別します。基板実装時の部品配置との対応関係を示します。

- ネット名(Net Name):電気的に接続された線に付けられる名前です。「VCC」「GND」「CLK」など、機能を表す名前が一般的です。

接続関係の理解

- 接続点の識別:線の交差部分で「・」印がある場合は電気的接続、ない場合は単なる交差を意味します。この区別は回路動作の理解に重要です。

- バス記法:複数の信号線をまとめて表現する手法です。データバス、アドレスバスなどで使用され、図面の簡素化に貢献します。

よくある読み取りミス

- 極性の確認不足:ダイオード、電解コンデンサ、ICなどの極性部品では、接続方向を間違えると正常動作しません。

- 未接続端子の扱い:ICの未使用端子は、データシートの推奨接続に従う必要があります。フローティング状態は誤動作の原因となります。

読み取る際の留意点

- 信号は左から右へ、電源は上から下へ:多くの回路図では、信号の流れが左から右へと進むように描かれています。入力側が左、出力側が右です。また、電圧が高い部分(電源側)を上に、電圧が低い部分(GND側)を下に配置するのが一般的です。この「暗黙のルール」を知っているだけで、回路全体の機能ブロックや信号の流れを直感的に把握できます。

- 回路図記号(シンボル)を覚える:抵抗、コンデンサ、トランジスタ、ICなど、主要な部品のシンボルは覚えてしまいましょう。すべてを暗記する必要はありませんが、よく使われるものを知っているだけで、図から回路の役割を推測できるようになります。シンボルの近くには、**「R1」「C10」といったリファレンス番号(参照番号)と、「10kΩ」「1μF」といった部品の定数(値)**が記載されています。これらが部品を特定するための重要な情報です。

- 電源とGNDの配線は省略されることがある:回路図をスッキリさせるため、ICなどの各部品へ接続される電源(VCC)やGNDの配線は、個別に描かずにシンボルで省略されることがよくあります。例えば、ICの脇に上向き矢印で「+5V」と書かれていれば、そのICの電源ピンに+5Vが供給されていることを意味します。GNDも同様です。全ての線が繋がっていなくても、同じ名前のネット(例:「CLK_A」)は電気的に接続されていると見なします。

- まずは大きな部品(IC)から追う:回路図を読むときは、まずCPUやFPGA、主要なICといった、回路の「主役」となる部品を見つけましょう。そして、そのICのデータシート(部品の仕様書)と見比べながら、各ピンがどのような役割を持ち、どの部品と接続されているかを確認していくのが効率的です。

回路図を読むスキルは、一度身につければ一生モノの財産になります。これは単に技術的なスキルというだけでなく、「論理的思考力」を鍛えるトレーニングでもあります。入力(原因)から出力(結果)までの因果関係を、一つひとつ丁寧に追いかける作業だからです。最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは自社製品の簡単な回路図からでいいので、ブロックごとに「ここは電源を作っている部分だな」「ここは信号を増幅している部分だな」と、物語を読むように追いかけてみることをお勧めします。

要求仕様の整理と分析

- 機能要求の明確化:顧客要求やマーケティング仕様を技術的な機能要求に翻訳します。性能指標、動作環境、インターフェース仕様などを定量的に整理します。

- 制約条件の抽出:コスト制約、サイズ制約、消費電力制約、規制対応など、設計上の制約条件を明確にします。これらは設計方針を大きく左右します。

- 優先順位の設定:複数の要求が競合する場合の優先順位を事前に決定します。性能 vs コスト、小型化 vs 放熱性など、トレードオフ関係を整理します。

概念設計(アーキテクチャ設計)

- 機能分割とブロック化:システム全体を論理的な機能ブロックに分割し、各ブロックの役割と相互関係を定義します。

- 技術方式の選択:アナログ vs デジタル、ハードウェア vs ソフトウェア、専用IC vs 汎用ICなど、実現方式を決定します。

- 概算仕様の策定:各ブロックの概算仕様(電源電圧、信号レベル、周波数特性など)を設定し、実現可能性を検証します。

詳細設計

- 回路方式の決定:選択した技術方式に基づき、具体的な回路構成を設計します。参考設計の活用、標準回路の流用により効率化を図ります。

- 部品選定:性能、コスト、調達性、将来性を考慮して最適な部品を選定します。セカンドソースの確保も重要な観点です。

- 回路図の作成:CADツールを使用して詳細な回路図を作成します。設計ルールチェック(DRC)により基本的なエラーを排除します。

設計検証

- 回路シミュレーション:SPICE解析によるアナログ回路の動作確認、デジタル回路の論理検証を実施します。

- 設計レビュー:多角的な視点からの設計内容確認を行います。機能面、性能面、製造面、コスト面での評価が必要です。

- プロトタイプ評価:実際の回路での動作確認を行い、シミュレーション結果との比較検証を実施します。

文書化と承認

- 設計文書の整備:回路図以外にも、設計仕様書、部品表、検査仕様書などの関連文書を整備します。

- 変更管理体制の構築:設計変更時の影響範囲評価、承認プロセス、版数管理などの体制を整備します。

回路図作成プロセスの最大のポイントは「前工程でのつくり込み」です。概念設計段階での検討不足は、後工程で指数関数的にコストが増大します。特に、量産性を考慮した設計(DFM:Design for Manufacturing)の視点を早期に組み込むことで、製造コストを大幅に削減できます。また、最近では「Design for Sustainability」の観点から、製品寿命終了時のリサイクル性も設計段階で考慮する必要があり、回路図作成プロセスにこれらの要素を体系的に組み込むことが競争力向上の鍵となります。

回路図作成ツールの選び方と比較

現代の回路図作成は、専用のCAD(Computer-Aided Design)ツール、特にECAD(EDA: Electronic Design Automation)と呼ばれるソフトウェアで行うのが一般的です。ここでは代表的なツールをいくつか紹介します。

- OrCAD (Cadence):電子回路設計CADの草分け的存在であり、長年にわたり業界標準として使われてきたツールです。特に、PSpiceという高機能なシミュレーション機能に定評があります。大規模で複雑な回路設計に対応できるプロフェッショナル向けのツールですが、その分高価です。

- Altium Designer (Altium):回路図設計、PCBレイアウト、3D実装、BOM管理など、電子設計に必要な機能を統合したオールインワンパッケージです。直感的なユーザーインターフェースが特徴で、近年、急速にシェアを伸ばしています。プロ向けですが、サブスクリプションモデルなど多様なライセンス形態があります。

- KiCad:オープンソースで、完全に無料で利用できるECADツールです。回路図作成からPCBレイアウトまで一通りの機能を備えており、個人ユーザーやスタートアップ、教育機関などを中心に世界中で利用者が増えています。機能面でも商用ツールに引けを取らないレベルにまで進化しています。

- EAGLE (Autodesk):元々はCadSoftが開発していましたが、現在はAutodeskが提供しています。比較的安価で、ホビイストからプロまで幅広く利用されてきました。Fusion 360などのAutodesk製品との連携が強力なのが特徴です。

- DesignSpark PCB (RS Components):電子部品商社のRSコンポーネンツが無料で提供しているECADツールです。同社の部品ライブラリと連携しており、部品選定から設計、発注までをスムーズに行えるのが強みです。

ツールの選定で最も重要なのは、「会社の文化やワークフローに合っているか」です。高機能で高価なツールを導入しても、使いこなせなければ宝の持ち腐れです。逆に、無料ツールでも、チーム内でのライブラリ管理や設計ルールの共有がしっかりできれば、十分に強力な武器になります。また、外部の設計会社や製造委託先が使用しているツールとのデータ互換性も重要な選定基準です。ツールはあくまで手段。目的は「良い製品を効率的に作ること」であることを忘れてはいけません。

回路図と基板設計の連携:CAD統合による効率化

回路図CADで作成されたデータは、それ自体がゴールではありません。その情報が、物理的な製品を生み出すためのさまざまなデータに変換され、活用されていきます。このCAD連携こそが、現代の電子機器開発の心臓部と言えます。

- ネットリスト (Netlist) の生成:回路図を作成し終えると、まず「ネットリスト」と呼ばれるデータを出力します。これは、どの部品のどのピンが、どの信号線(ネット)に接続されているか、という接続情報だけをテキスト形式でリスト化したものです。このネットリストが、回路図(論理情報)とPCBレイアウト(物理情報)とを繋ぐ「橋渡し役」となります。

- PCBレイアウトへの連携:PCBレイアウト用のツールは、このネットリストを読み込みます。すると、「このICの3番ピンと、あの抵抗の1番ピンを繋いでください」という指示がツール上に表示されます。設計者は、この指示に従いながら、部品を基板上に配置し、配線パターンを引いていきます。この連携により、配線ミスといった人為的なエラーを原理的に防ぐことができます。

- ガーバーデータ (Gerber Data) の出力:PCBレイアウトが完成すると、基板を製造するための「ガーバーデータ」を出力します。これは、基板の各層(銅箔パターン、シルク印刷、レジストなど)を画像データとして表現したもので、基板製造工場が使う工作機械の標準的なフォーマットです。回路図に描かれた設計思想が、初めて物理的な「版下」になる瞬間です。

- BOM (部品表) の出力:回路図CADは、設計に使用された全部品をリスト化した**「BOM (Bill of Materials)」**を自動で生成する機能も持っています。このBOMには、リファレンス番号(R1, C1など)、部品の型番、メーカー名、数量などが含まれており、購買部門が部品を調達するための直接的な指示書となります。

このように、回路図データは、設計から製造、購買に至るまでのプロセス全体を貫く「デジタルスレッド」の起点となっているのです。

回路図作成・レビューの勘所

「神は細部に宿る」と言いますが、回路図も同様です。細部へのこだわりが、製品の品質と信頼性を大きく左右します。ここでは、作成時やレビュー時に特に注意すべきポイントをいくつか挙げます。

- 部品定数の妥当性:抵抗値やコンデンサ容量は適切か? 部品の定格(電圧、電力)を超えた使い方をしていないか?

- 電源・GNDの配慮:電源ラインは十分に太く、安定しているか? ノイズに弱いアナログ回路と、ノイズ源となるデジタル回路のGNDは分離されているか?

- 信号の整合性 (Signal Integrity):高速な信号を扱う配線では、インピーダンスマッチングや終端抵抗は考慮されているか?

- 未使用ピンの処理:ICなどの未使用の入力ピンが、不定状態(ハイでもローでもない状態)になっていないか? (オープン状態の入力ピンは、ノイズを拾って誤動作の原因となるため、プルアップ/プルダウン抵抗で電位を固定するのが鉄則です)

- 可読性と一貫性:回路図は他の人が見ても分かりやすいか? 信号名の付け方やシンボルの配置に一貫性があるか?

- 設計変更履歴の管理:いつ、誰が、なぜ、どこを変更したのかが追跡できるようになっているか?

これらのポイントをチェックリスト化し、設計者自身によるセルフチェックと、第三者によるレビューを徹底することが、高品質な設計の基本です。

回路図レビューは、「間違い探し」の場ではありません。それは「知識と経験を共有する場」であるべきです。若手設計者が描いた回路図をベテランがレビューする際には、単に「ここはダメだ」と指摘するのではなく、「なぜ、そう設計したのか?」を問いかけ、その上で「こういう考え方もある」「以前、この設計でこういう問題があった」と、背景にある知見を伝えることが重要です。このような文化が根付いている組織は、設計者個人のスキルアップが早く、組織全体の設計力も向上していきます。

PLM/PDMシステムとの連携

PLM(Product Lifecycle Management)やPDM(Product Data Management)は、製品の企画から設計、製造、保守に至るまでのライフサイクル全体の情報を一元管理するシステムです。回路図データをPLM/PDMシステムで管理することにより、厳格なバージョン管理が可能になります。誰が最新版の回路図を使っているのかが明確になり、「古い図面で作業してしまった」というミスを防げます。また、設計変更が行われた際に、関連する全部門(製造、購買、品質など)へ自動的に通知が飛ぶようなワークフローを構築することも可能です。

AI・機械学習を活用した回路図解析

AI技術の進化は、回路図設計の世界にも及びつつあります。過去の膨大な回路図データをAIに学習させることで、設計ミスの自動検出や、より最適な回路パターンの提案などが可能になると期待されています。例えば、「この種の回路では、この部分にデカップリングコンデンサを追加しないとノイズ問題が起きやすい」といった、ベテラン設計者の暗黙知に近い知見を、AIが自動で指摘してくれるような未来がすぐそこまで来ています。

クラウドベースの回路図管理

従来、回路図データは社内のサーバーで管理されるのが一般的でした。しかし、クラウド技術の普及により、クラウド上で回路図を設計・管理・共有するツールが増えています。これにより、場所に縛られずに複数人での共同作業が容易になり、リモートワークや、海外の拠点・協力会社との連携が格段にスムーズになります。データのバックアップやセキュリティも、専門のクラウドベンダーに任せることで、かえって安全性が高まるケースも少なくありません。Altium 365などはその代表例です。

回路図記号の標準化~グローバルな意思疎通のために~

回路図が「共通言語」であるためには、その中で使われる記号(シンボル)が、世界中の誰が見ても同じ意味に解釈できる必要があります。そのために存在するのが「標準規格」です。以下は代表的な規格となります。

- JIS (Japanese Industrial Standards / 日本産業規格):日本の産業製品に関する規格です。電気・電子分野においても、回路図記号に関する詳細な規定(JIS C 0617など)があります。国内でのやり取りでは、基本となる規格です。

- IEC (International Electrotechnical Commission / 国際電気標準会議):電気および電子技術分野の国際的な標準化団体です。IEC 60617は、世界中で最も広く使われている回路図記号の国際規格であり、グローバルにビジネスを展開する上では、この規格に準拠することが不可欠です。

- ANSI (American National Standards Institute / 米国国家規格協会):アメリカ国内の工業製品に関する規格を定める団体です。IEEE(米国電気電子学会)が策定した規格をANSIが承認する形が多く、北米向けの製品では準拠が求められることがあります。

JISも基本的にはIEC規格に整合する形で改定が進んでいますが、一部で記号の形が異なる場合があります(例えば、抵抗器の記号がJISでは長方形、IECではギザギザ線など)。海外の委託先や顧客とやり取りする際には、どの規格に基づいて回路図を作成したのかを明確に伝えることが、無用な誤解を避けるために非常に重要です。

「ウチは国内取引だけだからJISだけでいい」という時代は終わりました。今や、調達する部品は海外製が当たり前ですし、製造委託先が海外にあることも珍しくありません。グローバルなサプライチェーンの中で、IEC規格は事実上の「デジュールスタンダード(公的標準)」です。社内の設計標準をIECベースで見直すことは、将来の海外展開への布石となるだけでなく、海外の最新技術情報(データシートなど)を正確に理解する上でも役立ちます。

回路図を制する者が、ものづくりを制す

本記事では、回路図を単なる「製造指示書」としてではなく、製品の品質・コスト・納期を決定づける「設計思想そのもの」として捉え直し、その重要性や活用法、最新トレンドまでを多角的に解説しました。

回路図は、開発、製造、購買、品質管理といった、製品に関わるすべての部門をつなぐ「共通言語」であり、企業の競争力の源泉です。その一枚に込められた設計者の意図を深く読み解き、部門の壁を越えて共有し、戦略的に活用すること。そして、PLM連携やAI、クラウドといったデジタル技術を駆使して、その管理と活用を高度化していくこと。

これこそが、DX時代の製造業に求められる姿です。

今一度、自社の「回路図」を見直してみてください。それは、部門間のサイロを強化する「壁」になっていませんか? それとも、組織の知見を結集し、イノベーションを生み出す「ハブ」として機能しているでしょうか?

回路図の価値を再認識し、そのポテンシャルを最大限に引き出すこと。その先に、貴社の「ものづくり」の新たな未来が拓けるはずです。

(文・亀岡電子コラム編集部)