「製品の厚みを正確に測りたい」

「ロボットアームの位置を精密に制御したい」

「タンク内の液面レベルを自動で監視したい」

製造業の現場では、このような「距離」に関する課題がいたるところに存在します。生産ラインの自動化や品質管理の高度化、そしてスマートファクトリーの実現に向けて、高精度な距離測定技術の重要性はますます高まっています。

一方で、いざ「距離測定器」や「距離センサー」を選ぼうとすると、レーザー式、超音波式、赤外線式など多様な測定方式があり、カタログには専門用語が並びます。「どの方式が自社の用途に最適なのか?」「スペックシートのどこを見れば良いのか?」とお悩みの開発・購買担当者様も多いのではないでしょうか。

この記事では、電子機器メーカーで製品開発や購買に携わる皆さまを対象に、距離測定器/距離センサーの基本から、具体的な選定方法までを体系的に解説します。各測定方式の原理と特徴、技術仕様の正しい読み解き方、そして後悔しないための選定チェックリストまでを網羅しています。

ぜひ、最適な一機を見つけるための羅針盤としてご活用ください。

目次

なぜ今、製造現場で「距離」を測る技術が重要なのか?

現代の製造業は、ドイツ発祥のインダストリー4.0やDX(デジタルトランスフォーメーション)の大きな潮流の中にあります。かつては熟練作業員の「カン・コツ」に頼っていた多くの工程が、データに基づいた客観的な判断へと置き換わりつつあります。その中で「距離」という物理量は、製品の品質、生産効率、そして安全性を担保するための最も基本的な情報の一つです。

例えば、電子部品の実装工程では、基板と部品の距離をナノメートル単位で制御することが求められます。食品工場では、容器に充填される内容物の高さを非接触で正確に測定し、製品の均一性を保っています。また、倉庫内を自律走行するAGV(無人搬送車)は、周囲の障害物との距離をリアルタイムで把握することで、安全な搬送ルートを確保しています。

このように、距離測定器/距離センサーは、製造現場の「目」として機能し、自動化・省人化、品質の安定化、トレーサビリティの確保といった、現代の製造業が抱える課題を解決するためのキーデバイスとなっているのです。技術の進化により、これまで測定が難しかった対象や環境でも、高精度かつ高速な測定が可能になり、その応用範囲は今も広がり続けています。

そもそも距離測定器/距離センサーとは?

距離測定器(距離計)とは、測定基準点から対象物までの距離を数値化する装置の総称です。一方、距離センサーは測定された距離情報を電気信号として出力し、制御システムや監視装置と連携する機能を持つデバイスを指します。

両者の境界は曖昧ですが、一般的に距離測定器は人が直接読み取る用途(ハンドヘルド型レーザー距離計など)に、距離センサーは自動制御や連続監視用途(生産ラインの位置決めセンサーなど)に使われる傾向があります。

これらのデバイスは、製造現場において以下のような多様な役割を担っており、FA(ファクトリー・オートメーション)に向けた重要なパーツの一つと考えられています。

- 存在検出:対象物の有無を検知する(例:部品の通過検知)

- 位置決め:対象物を定められた位置に正確に移動・停止させる(例:ロボットアームのティーチング)

- 寸法・形状測定:対象物の厚み、幅、高さ、反り、輪郭などを測定する(例:基板の反り検査)

- 変位測定:対象物の位置の変化量を精密に測定する(例:加工中の工具のブレ監視)

- レベル監視:タンク内の液体や粉体の残量を監視する(例:材料タンクの液面レベル管理)

多くの現場で「測れない」と諦めていた課題が、最新の距離センサーで解決できたという事例は少なくありません。例えば、透明なフィルムの厚み測定や、鏡面体の位置決めなどです。 目的が明確であれば、膨大な選択肢の中から最適なソリューションを効率的に見つけ出すことができる時代なので、まずは課題の解像度を上げることが、選定の第一歩と言えるでしょう。

※FA(ファクトリー・オートメーション)については以下の解説記事もご覧ください!

距離測定器/センサーの主な種類と測定原理

距離センサーは、その測定原理によって様々な種類に分けられます。ここでは、製造現場でよく利用される代表的な非接触測定方式について紹介します。

レーザー式

レーザー光を利用して距離を測定する方式で、高精度・高速測定が可能であることから広く利用されています。主に「タイムオブフライト(ToF)方式」と「三角測量方式」の2つに大別されます。

- タイムオブフライト(ToF)方式:センサーから発射したパルス状のレーザー光が、対象物に反射して戻ってくるまでの時間(Time of Flight)を計測し、光の速度を基に距離を算出します。遠距離の測定を得意とし、屋外や大規模な設備での利用にも適しています。近年、ToFの技術を応用し、レーザー光をスキャンしながら広範囲の3次元情報を取得する「LiDAR(ライダー)」と呼ばれる技術も、主にAGVや自動運転技術の領域で注目されています。

- 三角測量方式:レーザー光を対象物に照射し、その反射光を受光素子(CMOSやPSDなど)で捉えます。対象物との距離が変わると、受光素子上の光スポットの位置が変化します。この位置の変化を、投光部・受光部・対象物の3点で構成される三角形の幾何学的関係(三角測量)を利用して、高精度に距離へ変換します。近距離での微小な変位測定に非常に強く、μm(マイクロメートル)オーダーの精度を誇ります。

超音波式

人間には聞こえない高い周波数の音波(超音波)を対象物に向けて発射し、その反射波が戻ってくるまでの時間で距離を測定します。ToF方式の「光」を「音」に置き換えたものと考えると分かりやすいでしょう。

超音波は、対象物の色や光沢、透明度の影響を受けにくいという大きな特長があります。そのため、透明なガラスや液体、あるいは光を吸収してしまう黒いゴムなどの測定に適しています。また、粉塵や蒸気が舞うような悪環境にも比較的強いです。

赤外線式

赤外線LEDを光源として利用する方式です。レーザー式と同様に、ToF方式や三角測量方式が用いられます。レーザー光(可視光または不可視光)に比べて光が拡散しやすいため、スポット径が大きくなる傾向がありますが、その分、対象物の表面のざらつき(凹凸)の影響を平均化し、安定した測定ができる場合があります。

近年では、スマートフォンにも搭載されているToFセンサーの多くがこの赤外線方式を採用しており、小型で安価なモジュールが普及しています。

カメラ式(ステレオビジョン)

人間の両目と同じように、2台のカメラを用いて対象物を撮影し、左右の映像の「ズレ」(視差)から距離情報を算出する方式です。三角測量の原理を応用したもので、広範囲の三次元形状や距離マップを一度に取得できるのが最大の特長です。

ロボットのピッキング作業(ばら積み部品の認識)や、製品の外観検査など、距離だけでなく形状や位置関係を同時に把握したい用途で活躍します。

ここで挙げた以外にも、電磁誘導を利用した「誘導(インダクティブ)センサー」や、静電容量の変化を捉える「静電容量センサー」など、特定の対象物(金属、樹脂、液体など)に特化したセンサーも多数存在します。 測りたいものが金属であれば誘導式や渦電流式、液体であれば超音波式や静電容量式といったように、対象物によって最適な原理は大きく異なります。 万能なセンサーは存在しない、と心得ましょう。

どの測定方式を選ぶべきか?長所・短所の見極め方

各測定方式には、それぞれ得意なこと・苦手なことがあります。自社の用途に最適なセンサーを選ぶためには、これらの長所・短所を正しく理解し、比較検討することが不可欠です。ここでは、主要な5方式を「測定距離」「精度」「応答速度」「コスト」「環境耐性」の観点から比較します。

※あくまで一般的な傾向で記載しているので、実際に検討する際には製品毎にスペックを比較検討するようにしてください

測定方式

測定距離

精度

応答速度

コスト

環境耐性・得意な対象

レーザー(ToF)

長距離

(数m~数百m)

〇(mm~cm)

◎

高

遠距離測定、高速移動体

レーザー(三角測量)

近距離

(数mm~数m)

◎ 高精度(μm~)

◎

高

高精度な変位・寸法測定、金属など

超音波式

中距離

(数cm~数m)

△(mm~)

△

安

透明体、液体、粉体、悪環境(粉塵・暗所)

赤外線式

短~中距離

△(mm~)

〇

安

ザラつきのある面、コスト重視の用途

カメラ式(ステレオ)

中距離

△(mm~)

△

高

3次元形状認識、広範囲の距離マップ

<選び方のヒント>

- 精度最優先なら「レーザー(三角測量)」:サブミクロン単位での変位測定や、部品の精密な寸法検査など、とにかく精度が求められる場面では、レーザートライアングレーション方式が第一候補となります。

- 長距離・高速なら「レーザー(ToF)」:AGVの走行制御や、クレーンの位置決め、大規模な構造物の監視など、測定対象が遠くにあり、かつ高速で動く可能性がある場合は、ToF方式が適しています。

- 透明体・液体・悪環境なら「超音波式」:ガラスの有無検出やタンクの液面レベル監視、粉塵が舞う環境での位置決めなど、光学式センサーが苦手とするシーンでは、超音波式がその強みを発揮します。ただし、音速は温度変化の影響を受けるため、高精度な測定には温度補償機能が重要です。

- コストを抑えたいなら「超音波式」or「赤外線式」:単純な有無検出や、それほど高い精度を要求しない距離測定であれば、安価な超音波センサーや赤外線センサーがコストパフォーマンスに優れています。

- 面で捉えたいなら「カメラ式(ステレオビジョン)」:部品の姿勢を認識しながらピッキングしたり、複雑な形状の製品の全体像を捉えたい場合は、ステレオビジョンが有効な選択肢となります。ただし、照明環境や対象物のテクスチャ(模様)に性能が左右される点には注意が必要です。

本文にも記載しましたが、この比較表はあくまで一般的な傾向です。技術の進歩は目覚ましく、例えば、従来は苦手とされていた黒色ゴムや鏡面体に対応した高性能なレーザー変位計や、小型で高速なステレオカメラなども登場しています。 実際に検討する際には製品毎にスペックを比較検討するようにしてください。なお、カタログスペックだけで判断せず、必ず評価用のデモ機を借りて、実際の測定対象物と設置環境でテストすることが、選定の失敗を避ける最も確実な方法です。特に、量産ラインへの導入を検討する場合は、この実機評価を省略すべきではありません。

失敗しないための「技術仕様」の読み解き方

距離センサーのカタログや仕様書には、性能を示す様々な数値が記載されています。ここでは、特に重要となる項目について、その意味とチェックポイントを解説します。

- 測定レンジ(測定範囲):センサーが測定可能な最小距離から最大距離までの範囲を示します。「100mm ± 20mm」「50mm ~ 300mm」のように表記されます。選定時は、実際に測定したい距離がこの範囲に収まっているかを確認するのはもちろん、範囲の中心付近で使うと最も性能が安定する傾向があることも覚えておきましょう。

- 精度・繰り返し精度:

- 絶対精度:測定値が「真の値」にどれだけ近いかを示す指標です。例えば「精度:±0.1mm」とあれば、真の値が100.0mmのとき、測定値は99.9mmから100.1mmの範囲に収まることを意味します。

- 繰り返し精度:同じ対象物を同じ条件で繰り返し測定したときの、測定値のばらつきの度合いを示します。位置決めの再現性など、相対的な変化量が重要な場合に特に重視されます。

- 分解能:センサーが識別できる最小の変化量を示します。例えば分解能が0.01mmの場合、0.01mmの微小な距離変化を検知できる能力があることを意味しますが、その測定値が正しいかどうか(精度)は別の話です。高分解能であっても精度が低いセンサーも存在するため、両方のスペックを確認することが重要です。 ※「精度」と「分解能」を混同しないようにしましょう。

- サンプリングレート・応答時間:

- サンプリングレート(サンプリング周期):1秒間に何回測定を行うかを示します(単位:Hz、kHz)。数値が大きいほど、高速な現象を捉えることができます。

- 応答時間:測定値が出力されるまでの時間を示します(単位:ms)。高速で動く対象物をトラッキングしたり、タクトタイムの短い生産ラインで使う場合には、応答時間の短さが求められます。

- 環境耐性(温度範囲、保護構造):

- 動作温度範囲:センサーが正常に動作する周囲温度の範囲です。高温になる加工機の近くや、低温倉庫などで使用する場合は必ず確認が必要です。

- 保護構造(IP等級):防塵・防水性能を示す国際規格です。「IP67」のように表記され、1桁目が防塵等級(6は最高レベル)、2桁目が防水等級(7は一時的な水没に耐えるレベル)を意味します。水や油、切削粉などがかかる環境では、高いIP等級を持つセンサーを選ぶ必要があります。

カタログに記載されているスペックは、多くの場合、メーカーが用意した理想的な条件下(特定の反射板、温度25℃など)での値です。実際の現場環境では、スペック通りの性能が出ないことも珍しくありません。(この後のチャプターで説明します) 仕様書の隅々まで目を通し、不明点はメーカーに直接問い合わせる姿勢が求められます。

被測定物の材質・色・表面形状

距離測定の精度と安定性は、被測定物の特性に大きく左右されます。特に光学式センサー(レーザー、赤外線)では、対象物の反射特性が測定性能を決定づける重要な要因となります。

材質による影響では、金属表面は一般的に良好な反射特性を示しますが、鏡面仕上げの場合は正反射により検出が困難になることがあります。樹脂やセラミックスは材質によって反射率が大きく異なり、特に黒色や透明な材料は検出困難な場合があります。

色の影響は使用する光の波長と密接に関係します。赤色レーザーでは赤色の対象物、近赤外線では黒色の対象物の反射率が低下し、測定精度の悪化や検出不能を引き起こす可能性があります。多様な色の対象物を測定する場合は、複数波長対応や可視光レーザーの採用を検討する必要があります。

表面形状では、平滑面は安定した測定が可能ですが、粗面や曲面では散乱光の影響で測定値にばらつきが生じます。特に、レーザースポット径と表面粗さの関係が重要で、粗さがスポット径に対して大きい場合は測定値の再現性が低下します。

周囲の環境条件

外光や人工照明の影響は、特にパッシブ型の赤外線センサーや画像式システムで顕著に現れます。直射日光下では背景光のレベルが高くなり、センサーの検出感度が相対的に低下します。

室内照明でも、蛍光灯のフリッカーや LED 照明の高周波変調が測定に悪影響を与える場合があります。特に高速サンプリングを行う場合は、照明周期との干渉によって測定値に周期的な変動が生じることがあります。

反射率の時間変動も重要な考慮事項です。製造プロセス中に対象物に油分や粉塵が付着すると反射特性が変化し、測定精度が徐々に劣化します。定期的な清掃やメンテナンスによる反射率の維持、または反射率変動に対する自動補正機能の活用が必要です。

設置条件

センサーの設置条件は測定性能に直接影響するため、慎重な検討が必要です。測定軸と対象物表面の角度(入射角)は、反射光量や測定精度を左右する重要な要因です。

垂直入射(入射角0度)が最も理想的ですが、実際の設置では機械的制約により斜め設置となる場合があります。入射角が大きくなるほど反射光量が減少し、特に30度を超えると急激に性能が劣化する傾向があります。

設置距離は、センサーの焦点距離や被写界深度と関連します。レーザートライアングレーション方式では、最適な設置距離(ベストフォーカス距離)が存在し、この距離から外れると精度が低下します。一方、TOF方式では設置距離による精度変化は比較的小さいものの、近距離ではデッドゾーンの影響を考慮する必要があります。

振動や機械的ストレスも測定精度に影響します。高精度測定では、センサー取り付け部の剛性確保や防振対策が不可欠です。また、温度変化による熱膨張・収縮がセンサー位置に与える影響も長期安定性の観点から重要です。

まさに「現場は生き物」であり、これらの要因が複雑に絡み合って測定結果に影響するので、やはり実機評価が欠かせません。評価の際は、良品ワークだけでなく、想定される不良品ワーク(色が薄い、傷があるなど)でもテストを行うことが重要です。 また、時間帯による照明の変化や、季節による温度変化など、長期的な視点での環境変動も考慮に入れておくと、導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

ハンドヘルド型(ポータブル)

片手で持って手軽に使えるタイプです。建築現場で使われるレーザー距離計が代表的ですが、製造現場でも、設備の寸法測定や、大型部品の簡易的な検査、メンテナンス時の位置確認などに利用されます。

- 長所:持ち運びが容易で、どこでもすぐに使える

- 短所:測定のたびに人が操作する必要があり、自動化には不向き。測定者による誤差が生じやすい

選び方のポイント:測定精度、最大測定距離、バッテリー駆動時間、防塵防水性能、データの記録・転送機能(Bluetoothなど)が主な選定基準となる

固定据え置き型(ライン組み込み用)

生産ラインの特定の位置に固定して使用するタイプです。FA用途で最も一般的に使われる形態で、堅牢な筐体にセンサー部と制御部が一体化されています。

- 長所:24時間連続での自動測定が可能。高い環境耐性を持つ製品が多い

- 短所:設置には専用の治具やスペースが必要

- 選び方のポイント:測定性能はもちろんのこと、PLCなど上位機器との接続性(アナログ出力、NPN/PNP出力、各種産業用ネットワーク対応など)、取り付けのしやすさ、環境耐性が重要になる。また、アンプ(増幅器)分離型とアンプ内蔵型があり、設置スペースやメンテナンス性に応じて選びます。

埋め込み・モジュール型(基板実装/IoTデバイス向け)

センサーヘッドや基板単体で提供され、ユーザーが自社の製品や装置に組み込んで使用するタイプです。小型・軽量な製品が多く、スペースが限られる装置内部への実装や、IoTデバイスへの搭載に適しています。

- 長所:設計の自由度が高い。小型・軽量

- 短所:ユーザー側で信号処理回路や電源、筐体などを用意する必要あり

- 選び方のポイント:センサー自体の性能に加え、供給電圧、消費電流、出力信号の仕様、通信インターフェース(I2C、SPIなど)、提供されるライブラリや開発サポートの有無などが重要になる。量産を前提とする場合、供給の安定性や長期的な入手性も考慮に入れる必要もあり

近年、最後にご紹介した「埋め込み・モジュール型」の需要が非常に高まっています。これは、あらゆるモノがネットワークにつながるIoTのトレンドを反映したものです。 例えば、自社の製品に距離センサーを組み込むことで、使用状況を遠隔監視したり、消耗部品の交換時期を予測したりといった「付加価値」を生み出すことができます。単なる部品としてではなく、サービスを生み出すためのキーデバイスとして、モジュール型センサーの可能性を検討してみる価値は大いにあるでしょう。

後悔しないための選定チェックリスト

ここまでの内容を踏まえ、距離測定器・センサーを実際に選定する際のチェックリストを作成しました。技術的な側面とビジネス的な側面の両方から、抜け漏れなく確認しましょう。

【技術仕様・性能に関するチェックリスト】

- 測定対象:

⬜︎ 測定したいモノの材質、色、表面状態は?(金属、樹脂、液体、黒ゴム、鏡面…)

- 測定要件:

⬜︎ 測定距離(レンジ)は適切か?

⬜︎ 必要な精度、繰り返し精度を満たしているか?

⬜︎ 応答速度、サンプリングレートはタクトタイムに合っているか?

- 設置環境:

⬜︎ 周囲温度、湿度は動作範囲内か?

⬜︎ 水、油、粉塵、切削粉などがかかる可能性はあるか?(IP等級は適切か?)

⬜︎ 外乱光や電磁ノイズの発生源は近くにないか?

⬜︎ 設置スペースは確保できるか?(アンプ分離型/内蔵型)

- 接続・I/F:

⬜︎ 必要な出力形式に対応しているか?(アナログ電圧/電流, NPN/PNP, etc.)

⬜︎ 上位の制御機器(PLCなど)との通信プロトコルは対応しているか?(IO-Link, EtherCAT, CC-Link, etc.)

- 実機評価:

⬜︎ デモ機による事前評価は可能か?

⬜︎ 実際のワーク、設置環境でテストを実施したか?

【サポート・ビジネスに関するチェックリスト】

- メーカーの実績・信頼性:

⬜︎ 自社の業界や類似アプリケーションでの導入実績は豊富か?

⬜︎ メーカーの技術サポート体制は充実しているか?(問い合わせへの対応速度、技術資料の豊富さ)

- 納期・供給:

⬜︎ 要求される納期を満たせるか?

⬜︎ 量産時の安定供給は見込めるか?(ディスコン(生産中止)リスク)

- 保証・その他:

⬜︎ 保証期間はどのくらいか?

⬜︎ ファームウェアのアップデートや、将来的なアップグレードの選択肢はあるか?

- トータルコスト:

⬜︎ 本体価格だけでなく、周辺機器(ケーブル、取り付け治具、コントローラー)を含めたトータルコストで比較しているか?

このリストの中で見落とされがちなのが「メーカーの技術サポート体制」です。特に新しいアプリケーションに挑戦する場合、センサーの性能を最大限に引き出すにはメーカーの知見が不可欠になる場面が多々あります。 単に製品を売るだけでなく、課題解決までを親身にサポートしてくれるパートナーとなり得るメーカーを選ぶことが、プロジェクト成功の鍵を握ります。価格交渉も重要ですが、長期的な視点で見れば、質の高いサポートはコスト以上の価値をもたらすでしょう。

距離測定技術の進化とこれからの製造業

本記事では、製造業における距離測定器/距離センサーの選定をテーマに、基本原理から具体的な選び方までを網羅的に解説してきました。ポイントは以下の通りです。

- 距離測定は製造業のDXを支える基盤技術である

- 測定方式(レーザー、超音波など)には一長一短があり、用途に応じた選択が不可欠

- カタログスペックだけでなく、測定対象や環境、設置条件を総合的に考慮する

- 実機評価を省略せず、技術サポート体制も重視してメーカーを選ぶ

距離測定の技術は、今もなお進化を続けています。AI技術との融合により、センサーが自ら環境変化に適応したり、測定データから異常の予兆を検知したりする、よりインテリジェントなセンサーが登場しています。また、小型化・低コスト化の流れはさらに加速し、これまでコストの観点から導入が難しかった領域にも、その応用が広がっていくでしょう。

高精度な「目」を持つことは、製造現場の競争力を大きく左右します。この記事が、皆様の課題解決に繋がる最適な一機を見つけ出す一助となれば幸いです。

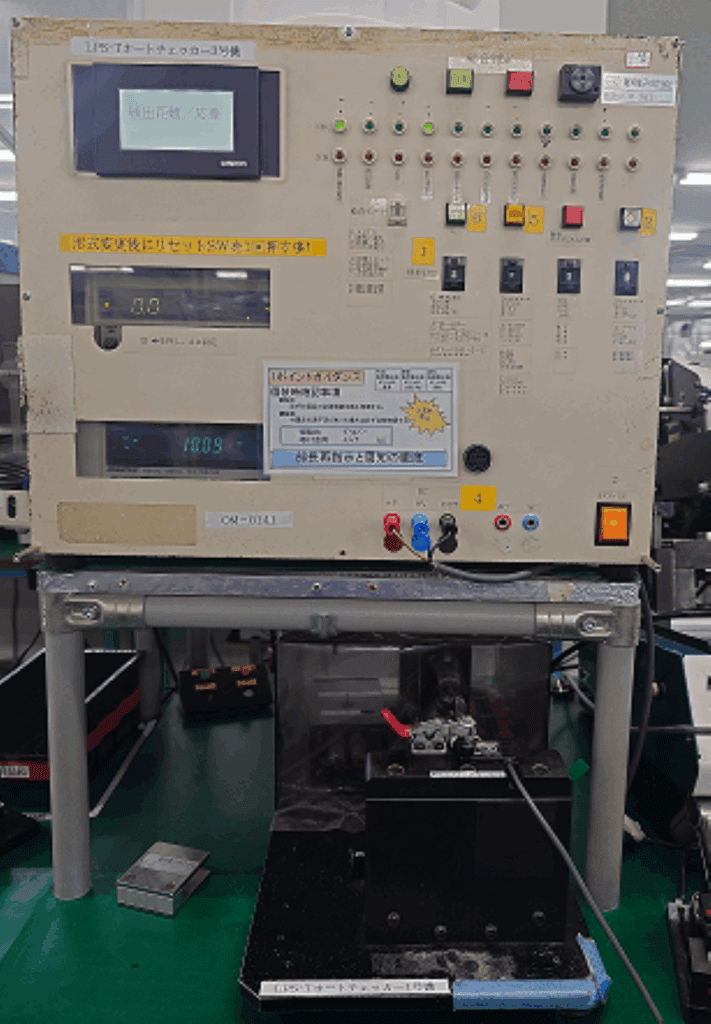

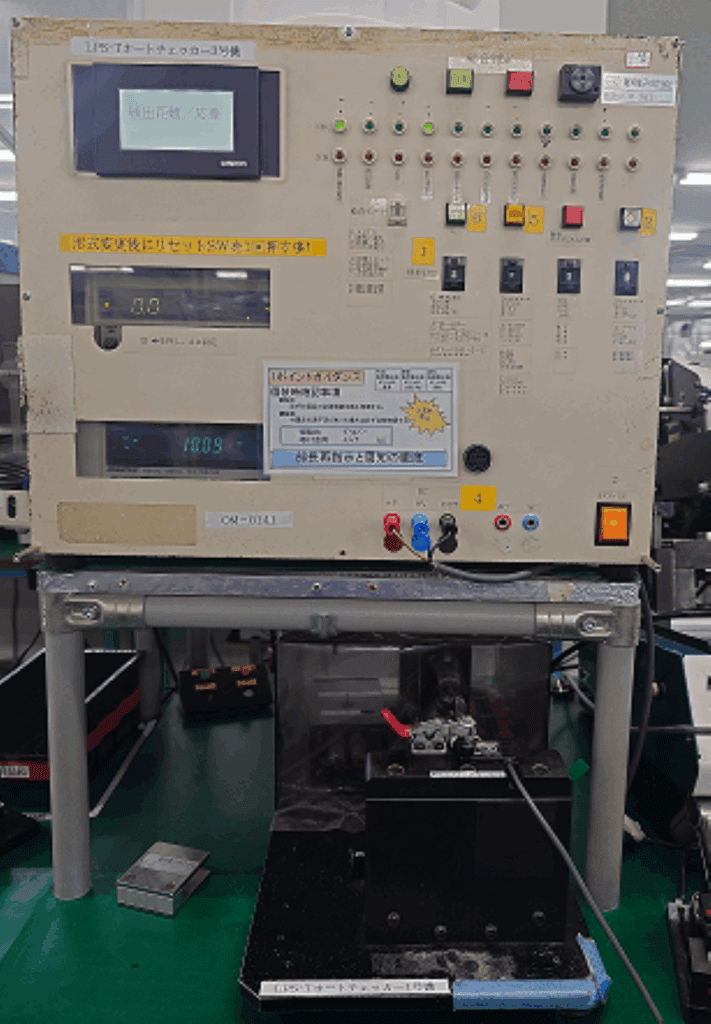

なお、冒頭に掲載した以下の距離測定器は、亀岡電子の生産技術チームが自社制作したもので、2㎜~5㎜の範囲で検出物が近づくと反応するか、消費電流や周波数など決められた規格で動作するかの確認用途で使用しています。

仕様が固まっていれば3カ月程度での製造も可能なので、既製品ではなくカスタマイズした距離測定器が必要な場合は、気軽にご相談ください。

【用語集】距離測定の理解を深める重要キーワード10選

最後に、本文でも触れた距離測定に関する重要な専門用語を改めてまとめました。ぜひご活用ください。

- タイムオブフライト(ToF):パルス光や超音波を発射し、対象物からの反射までの往復時間から距離を算出する方式。長距離測定に適しています。

- レーザートライアングレーション:レーザースポットの像ずれ(視差)を三角測量の原理で解析して、高精度に距離を求める技術。近距離での変位測定の主流です。

- LiDAR(ライダー):レーザー光を3Dスキャンするように照射し、膨大な点の集合(点群)を取得する測距・測域システム。自動運転やAGVの「目」として活躍します。

- 超音波センサー:空気中を伝わる超音波の往復時間で距離を測定します。対象物の色や透明度の影響を受けにくく、粉塵や暗所にも強いのが特長です。

- 誘導(インダクティブ)センサー:電磁誘導を利用し、金属の対象物までの距離や有無を非接触で検出します。測定距離は短いですが、非常に安価で堅牢です。

- 静電容量(キャパシティブ)センサー:対象物との間に形成される静電容量の変化を計測して、距離や存在を検知します。金属だけでなく、樹脂や液体など、多くの材質を検出できます。

- 渦電流(エディカレント)センサー:センサーコイルから発生させた高周波磁界により、金属の測定対象内に発生する渦電流の変化を利用します。サブミクロンオーダーの高分解能な距離・変位測定が可能です。

- 光学エンコーダ:等間隔にスリットが入ったスケールと、それを読み取るセンサーで構成され、移動量をパルス信号として出力します。モーターの回転角度や、リニアステージの直線位置を高精度に検出する測距要素技術です。

- 干渉計(インターフェロメータ: 光の波としての性質(干渉)を利用し、波長の半分の長さに相当するナノメートルオーダーの変位・距離を測定する超精密計測技術です。

- ステレオビジョン:2台のカメラで撮影した画像の視差を計算することで、三次元的な奥行き情報(距離マップ)を生成する、画像ベースの測距手法です。

(文・亀岡電子コラム編集部)